Bienvenue sur le site du Cercle de France des Amis de la Fondation Jean-Paul II

Fondation à but non lucratif dont l’objectif est de développer des initiatives à caractère scientifique, culturel, religieux et caritatif liées au pontificat du Pape Jean-Paul II et à la personne de Karol Wojtyla.

Karol Wojtyla

(1920 – 2005)

Pape Jean-Paul II

(1978 – 2005)

Bienheureux

(2011)

Saint

(2014)

Témoin de l’amour

Cercle de France des Amis de la Fondation Jean-Paul II

20, rue Legendre – 75017 Paris

Actualités

10ième anniversaire de la canonisation

23 Avr 2024 Actualités Fondations Jean-Paul II

SANCTUS

27 Avril 2024

10ième anniversaire de la canonisation

Messe du 14 janvier 2024

20 Jan 2024 Les activités en France

Le dimanche 14 janvier 2024, le lendemain de notre soirée Oplatek à l’Ambassade Pologne, nous avons participé dans l’église de la paroisse polonaise rue Saint Honoré à Paris à une Messe.

Oplatek 2024 à l’Ambassade de Pologne à Paris

20 Jan 2024 Les activités en France

Tous les ans, le Cercle de France des amis de la Fondation Jean-Paul II organise une soirée dans les magnifiques salons de l’Hôtel de Monaco, siège de l’Ambassade de Pologne à Paris

Saintes Fêtes de Noël et meilleurs vœux pour l’année 2024

21 Déc 2023 Les activités en France

Le conseil d’administration des Amis de la Fondation Jean Paul II de France vous souhaite de Saintes Fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux pour une année 2024 sereine.

Messe d’Action de Grace pour les 45 ans de l’élection du Cardinal Wojtyla au siège du Pontificat Suprême

24 Oct 2023 Les activités en France

Dimanche 22 octobre 2023 à 11 heures a été célébrée une messe d'Action de Grace pour les 45 ans de l'élection du Cardinal Wojtyla au siège du Pontificat Suprême, qui a pris le nom de Jean-Paul II,...

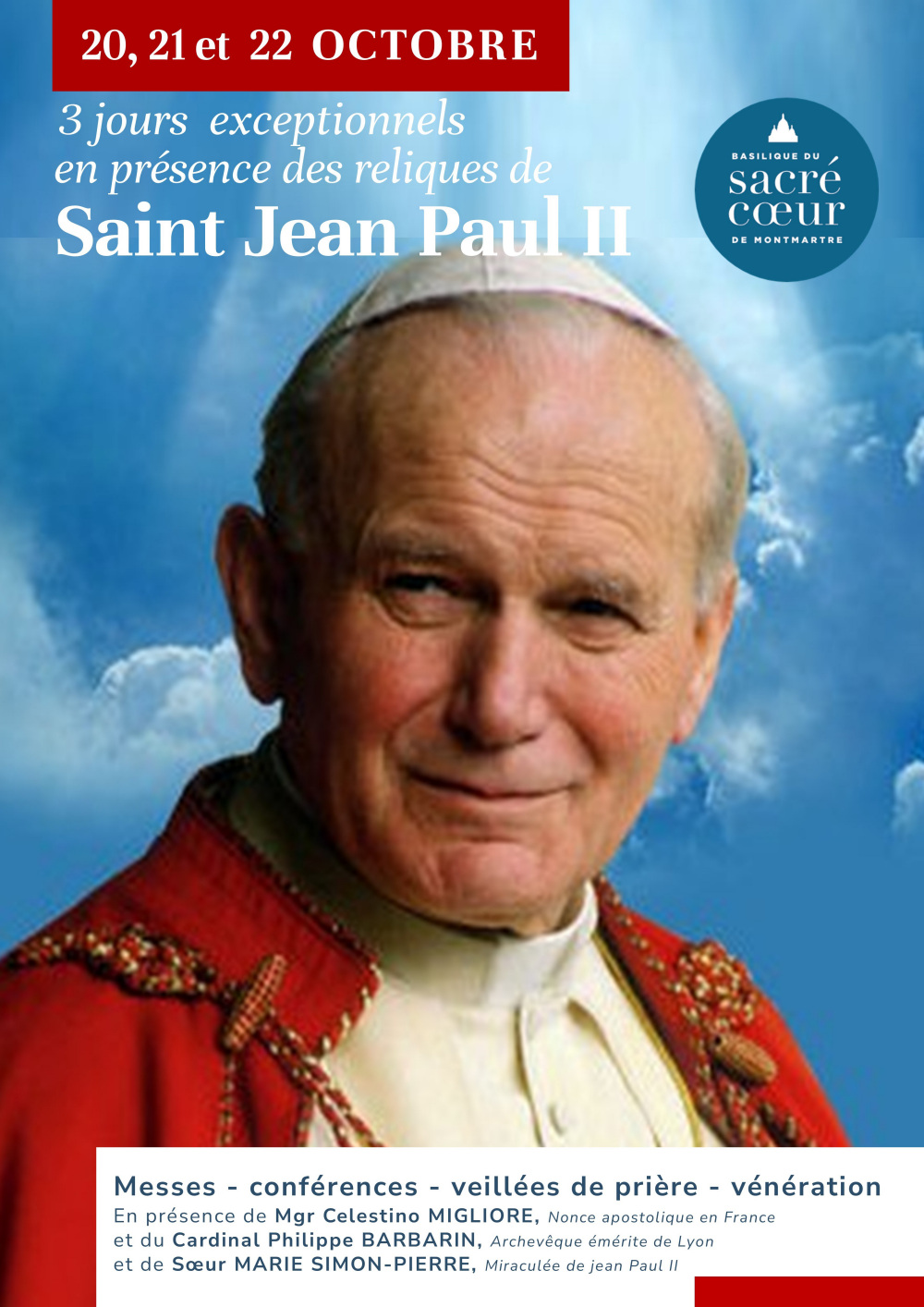

3 jours exceptionnels en présence des reliques de Saint Jean Paul II

11 Oct 2023 Les activités en France

20,21 et 22 octobre à la basilique du Sacré Cœur à Montmartre.

Commémoration de l’élection du pape Saint Jean Paul II

7 Oct 2023 Les activités en France

Le Cercle des Amis de la Fondation Jean Paul II en France a l’honneur de vous inviter à la Messe d’Action de Grace pour le 45 ème anniversaire de l’Election du Pape Saint Jean Paul II célébrée en...

Célébration du 45e anniversaire de l’élection du pape polonais

7 Oct 2023 Actualités Fondations Jean-Paul II

Rome 12-22 X 2023 A l’initiative de la pastorale polonaise réunie à l’église Saint Stanislas BM de Rome et de la Fondation Jean-Paul II au Vatican, de nombreux événements sont en préparation à Rome...

San Pietro della Ienca – XXII fête pour saint Jean Paul II

29 Sep 2023 Actualités Fondations Jean-Paul II

La Fondation Jean Paul II a obtenu le prix « La Stella della Ienca ». C’est dans un petit village de montagne qu’est décerné chaque année le prix « La Stella della Ienca », non loin de l’Aquila ou a...

Voyage à Lisieux sur les pas de Sainte Thérèse

10 Mai 2023 Les activités en France

En ce début d'année, le Sanctuaire de Lisieux a célébré deux jubilés : 150 ans de la naissance de Thérèse Martin (1873) et 100 ans de sa béatification (1923). En l'honneur de ces deux anniversaires,...

Célébration du 18ème anniversaire de la mort de JEAN PAUL II

10 Mai 2023 Les activités en France

Pour le 18 ème anniversaire de la mort de Saint Jan Paul II, une messe a été célébrée le Dimanche 2 avril 2023 à l’église Polonaise de Paris sous le vocable de Notre Dame de l’Assomption.

Célébration du Jubilé des 20 ans du Cercle de France de la Fondation Jean-Paul II à l’Ambassade de Pologne

10 Nov 2022 Les activités en France

Les célébrations ont eu lieu à l’ambassade de Pologne à Paris le 22 octobre, jour de la commémoration liturgique du Saint Pape et fondateur de la Fondation

Quarante ans de la Fondation JPII à ROME

31 Oct 2022 Actualités Fondations Jean-Paul II

Les cérémonies du 40ème anniversaire de la Fondation Jean Paul II ont eu lieu à Rome du 23 septembre au 25 septembre 2022 avec un an de retard en raison de la covid qui sévit dans le monde depuis...

Nouveau conseil d’administration de la Fondation Jean-Paul II à Rome

23 Mai 2022 Actualités Fondations Jean-Paul II

Son Eminence l’archevêque de Cracovie Marek Jędraszewski a nommé le 28 avril 2022 le nouveau Conseil d’Administration de la Fondation Jean-Paul II à Rome. Le Président du Conseil de la Fondation est...

Dépôt d’une gerbe devant le buste de Jean Paul II

9 Mai 2022 Les activités en France

Le dimanche 1er Mai 2022,son Excellence Jan Emeryk Rosciszewski,Ambassadeur de Pologne en France à déposé une gerbe de fleurs devant le buste de Jean Paul II,à l'eglise Polonaise de l'Assomption de...